Vincent: „Was denn?“

Mia: „Unbequeme Stille. Warum halten wir es für notwendig, über irgendwelchen Blödsinn zu reden, um uns wohl zu fühlen?"

Vincent: „Ich weiß es nicht. Das ist ne’ gute Frage.“

Mia: „Das ist der Moment, in dem man weiß, dass man jemand Besonderen gefunden hat. Wenn man einfach mal für eine Minute die Klappe halten und die Stille genießen kann.“

Manchmal gibt es ja auch etwas zu sagen. In allen anderen Fällen ist Stille häufig die bessere Alternative. Auch auf der Leinwand. So kann ein Film seine Bilder für sich sprechen lassen, anstatt den Zuschauer permanent an der Hand zu halten.

Funktionieren wortkarge Figuren und Filme ohne viel Dialog? Und ob. Die VIDEOBUSTER-Redaktion hat fünf der gelungensten Beispiele für Dialogverzicht zusammengesucht.

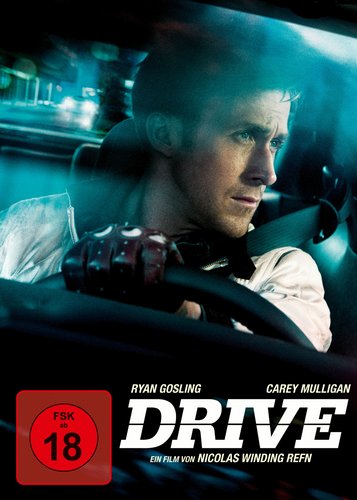

1. Ryan Gosling als „Fahrer“ – Drive (Nicolas Winding Refn, USA, 2011)

Ryan Gosling leistet ganze Arbeit als Driver. Er spielt einen Charakter, der scheinbar aus allen stillen, starken Typen der Filmgeschichte herausdestilliert wurde. Das Ergebnis grenzt an Parodie, kriegt aber gerade noch die Kurve. Ein paar Prozent mehr schweigsames Starren und alles wäre vorbei.Das stille Auftreten dient allerdings nicht als Gimmick oder versucht, einen komplexen Charakter vorzutäuschen, ohne sich einen auszudenken. Drive gibt wenig von seinem Protagonisten preis. Trotzdem geht eindeutig mehr hinter seiner Stirn vor sich, als wir direkt zu sehen bekommen. Als würde eine ganze Vorgeschichte existieren, an der sich das Drehbuch zumindest orientiert.

Drive zeigt uns nur die Umrisse. Was wir dazwischen vermuten, lässt Raum für Interpretation, ohne dabei ins Willkürliche abzudriften.

Narrative Brotkrumen

Regisseur Refn streut im gesamten Film kleine Hinweise, die Goslings Charakter ohne Worte beschreiben.Ganz und gar nicht. Schließlich handelt es sich um eine Patek Philippe Calatrava – eine Schweizer Uhr jenseits der 50.000 Euro. Der Fahrer benutzt sie, um die fünf Minuten zu messen, die er seinen Auftraggebern beim Überfall gewährt. Dafür schnallt er sie ans Lenkrad, wo wir einen kurzen Blick auf sie erhaschen.

Das außergewöhnliche Stück sagt einiges über ihren Besitzer aus. Er ist ebenfalls ein Meister seiner Klasse, der großes Aufsehen lieber vermeidet. Präzision, Planung und Können gehören zu seinen größten Stärken. Das bekommen wir unter anderem bei der ersten Verfolgungsjagd im Film zu sehen: Jedes kleine Detail folgt einer Funktion. Selbst das Basketballspiel im Radio, zu dem er immer wieder wechselt, wenn er nicht gerade den Polizeifunk abhört, erfüllt einen Zweck. Alles greift nahtlos ineinander – wie die Zahnräder eines Schweizer Uhrwerks.

Die spartanische Wohnung des Drivers steht im krassen Widerspruch zur Wahl des luxuriösen Zeitmessers. Bei näherer Betrachtung vervollständigt sich das Bild: Der Fahrer befindet sich ständig im Aufbruch. Er besitzt nichts, was er nicht zurücklassen könnte. Mit Ausnahme der Uhr – ein kleines Vermögen, das er stets bei sich tragen kann. Darüber hinaus gibt es nichts, was ihn langfristig bindet oder aufhält. Alles andere ist überflüssiger Ballast.

Bei alledem bleibt er so wortkarg wie möglich. Den Jungen überzeugt er mit ein paar knappen Worten und einem aufgesetzten Lächeln. Auf die Frage, ob er ein Glas Wasser möchte, antwortet er mit einer langen Pause und einem „Okay“. Langsam beginnt er, sich zu öffnen, ohne jemals viel zu reden oder etwas Wichtiges über sich preiszugeben.

Auf Stille folgt Sturm

In einem Diner begegnet er einem ehemaligen Auftraggeber. Der Mann beginnt, unbekümmert über den Überfall zu erzählen, bei dem der Driver hinter dem Lenkrad saß, als handele es sich um einen normalen Job. Sein Partner sei bereits verhaftet worden und im Gefängnis gestorben.

Der Fahrer dreht sich kurz um, starrt den Mann an und sagt:

2. Beat Takeshi als Kommissar Azuma – Violent Cop (Takeshi Kitano, Japan, 1989)

Azumas Vorgehen als Polizist geht bestenfalls als fragwürdig durch. Das erste Mal beobachten wir ihn, als er einen Jugendlichen nach Hause verfolgt, kurz nachdem er und seine Mitschüler einen Obdachlosen zusammenschlagen. Azuma (Takeshi Kitano) verfolgt ihn und verprügelt ihn kurzerhand selbst – mit dem Hinweis, er möge sich morgen bei der Polizei stellen und seine Freunde gleich mitbringen.Ärger liegt in der Luft. Azuma ist zu spät. Deutlich. Er missachtet seinen neuen Vorgesetzten, der sich selbst als Musterbeispiel für Zucht und Ordnung in Szene setzt. Er arbeitet nicht, liest Zeitung und raucht gemütlich eine Zigarette nach der anderen. Noch vor etwa 12 Stunden hat er die Dienstvorschriften mit Füßen verletzt – und wahrscheinlich selbst eine Straftat begangen.

Langsam trudeln seine Polizei-Kollegen ein und setzen sich an ihre Plätze. Grinsend bis ungläubig schauen sie in Azumas Richtung, als sie sich setzen.

Der Monolog des Chiefs lässt nicht lange auf sich warten. Er erwähnt Azumas lange Reihe von Versetzungen. Schweigen. Erst als er den gestrigen Vorfall zur Sprache bringt, meldet sich der Kommissar zu Wort.

Oder etwa nicht? Der Polizei-Chief hat erwähnt, dass sie Männer wie Azuma brauchen. Schließlich hat sich der Jugendliche tatsächlich gestellt. Das spricht eigentlich für die Effektivität von Azumas Vorgehen. Handelt der alte Polizeihase einfach unorthodox, weil es nicht anders geht? Erledigt er die Arbeit, für die sich alle anderen zu fein sind? Oder steckt gar nichts hinter Azumas Handeln als reiner, kurzsichtiger Impuls? Das legt zumindest seine Alles-egal-Haltung nahe.

Azumas Schweigen hat gleich mehrere Effekte auf den Zuschauer:

3. Macon Blair als Dwight – Blue Ruin (Jeremy Saulnier, USA, 2013)

Die Kamera zeigt ein Haus. Erst mehrere Räume, dann ein Badezimmer. Wir hören das Rauschen eines Wasserhahns. Plötzlich durchbricht ein Geräusch die Stille und der Mann in der Wanne (gespielt von Macon Blair) dreht das Wasser kurz ab, um besser zu hören. Fehlalarm. Also setzt er sein Bad fort.Warum ist der Mann so nervös?

Das war nicht sein Haus.

Mittlerweile trocknet der Zottelbart in der Sonne. Dann fängt er an, Dosen und Pfandflaschen am Strand zu sammeln. Später wandert er zu einem rostigen Autowrack, für das er die Schlüssel dabeihat.

Der Mann ist obdachlos. Er badet in den Häusern fremder Leute, aber er stiehlt nichts. War das sein Auto, als es noch fuhr, oder hat er es mit Schlüssel vorgefunden? Und warum sieht der Kotflügel des Wagens aus wie ein Schweizer Käse? Was ist hier passiert?

Als der Morgen anbricht, weckt ein kurzes Fensterklopfen den schlafenden Mann. Die Polizei möchte ein Wörtchen reden. Geht es um den Einbruch? Das Herumlungern im Wagen? Oder hat der Mann mehr angestellt, als wir gesehen haben? Weiß er überhaupt selbst, um was es geht?

Nichts von alledem. Der Polizist erklärt Dwight (so heißt der Mann anscheinend) in aller Ruhe, dass der Mörder seiner Eltern aus dem Gefängnis freikommt. Von da an beobachten wir ihn bei seinem Rachefeldzug.

Plot-Puzzle

So schauen wir ihm live bei den Vorbereitungen seines Plans zu. Was er als Nächstes vorhat, reimen wir uns ungefähr zusammen – wenn auch mit einigen klaffenden Lücken. Dadurch treffen unvorhergesehene Ereignisse nicht nur Dwight völlig unvermittelt, sondern auch den Zuschauer. Vielleicht sogar noch heftiger: Gerade weil wir keine Ahnung haben, was EIGENTLICH passieren SOLLTE.

Wir erkennen erst, dass es ein Problem gibt, wenn der obdachlose Rächer strauchelt, improvisiert und Fehler macht. In diesen Momenten verlieren sowohl der Protagonist als auch der Zuschauer den Boden unter den Füßen. Auch wir greifen nach Strohhalmen, sobald das Chaos losbricht. Das macht Dwights Panik unverfälscht und greifbar.

Eine Meile in den Schuhen des Amateurs

Exakt so fühlt sich Blue Ruin an: Als schlüpften wir in die Haut eines Mannes aus Fleisch und Blut, der sich in sehr reale Gefahr begibt. Wüssten wir, was der exakte Plan ist, wäre jede Abweichung sofort erkennbar und die Überraschung dahin. Blue Ruin kommt nicht nur (fast) ohne Rede aus – der Film könnte anders überhaupt nicht funktionieren. Das Unmittelbare der Geschichte geht in dem exakten Moment verloren, in dem uns jemand erklärt, was gerade passiert. Kein Rätsel um Dwight, keine geteilte Perspektive, kein Realismus, keine Spannung.

4. Nicolas Cage als „Hausmeister“– Willy’s Wonderland (Kevin Lewis, USA, 2021)

Der Zuschauer ahnt, was jetzt passiert. Der Hausmeister nicht. Die offensichtlichen Warnzeichen ignoriert er, während er stur seiner Arbeit nachgeht. Nicht untypisch für einen Horrorfilm. Schließlich braucht ein Slasher-Film Opfer.

Als der erste Angriff stattfindet, wehrt Nicolas Cages Charakter die Kreatur problemlos ab. Spätestens jetzt müsste er aber flüchten. Pustekuchen. Schließlich hat er erneut für Unordnung im Restaurant gesorgt. Also putzt er unbeirrt weiter – ohne auch nur einen Gedanken an die Gefahr zu verschwenden, die noch immer auf ihn lauert. Während alledem verliert der Fremde kein einziges Wort.

Zu cool für Erklärungen

Effekt auf den Zuschauer

Die ernste Situation und das Schweigen des Hausmeisters stehen im starken Kontrast zueinander. Wir reagieren auf Dinge, die uns kümmern – vor allem Gefahrensituationen. Vorzugsweise durch Sprache. Cage steht über dem Albtraum und verkehrt das Horrorklischee des unaufmerksamen Opfers ins Gegenteil. Er ist schlicht und ergreifend zu cool und zu wehrhaft, um zu flüchten oder zu sprechen.Da wir keinerlei Erklärung für das Verhalten des Fremden bekommen, müssen wir uns selbst etwas zusammenreimen. Wir wissen nichts über ihn – abgesehen von seiner Vorliebe für schnelle Autos und (fiktive) Energy-Drinks. Möglicherweise ist er einfach ein enorm harter Hund mit einer Vergangenheit, die den Plot des Films im direkten Vergleich wie einen Kindergeburtstag aussehen lässt. Allein das wirkt bereits extrem unwahrscheinlich und absurd. Wie stehen die Chancen, dass gerade er in die Falle tappt?

Das größte Rätsel bleibt aber der Film, den Lewis als Inspiration für Willy's Wonderland nennt: Beyond the Black Rainbow. Ein Film, der abgesehen vom schweigenden Protagonisten nicht unterschiedlicher sein könnte.

5. Eva Bourne als Elena (und Michael Rogers als Dr. Barry Nyle) – Beyond the Black Rainbow (Panos Cosmatos, Kanada, 2010)

Mike Myers, Jason Vorhees, Leatherface, der Terminator – Horrorfilm-Schlächter folgen meist einer einfachen Formel. Tempo? Langsam und bedrohlich. Dialog? Fehlanzeige. Höchstens minimal. Schließlich soll der Mörder geheimnisvoll wirken, wenn er triebgesteuerte Jugendliche im Schutz der Dunkelheit zu Sülze verarbeitet.Was passiert, wenn wir diese Formel ins Gegenteil verkehren?

Elena, die unfreiwillige Patientin einer New-Age-Klinik, spricht während des gesamten Filmes kein einziges Wort. Reaktionen zeigt sie ebenfalls nicht. Zumindest in der Anwesenheit anderer. Erst in der Stille ihres Patientenzimmers taut sie auf, wenn sie auf ihrem Fernseher telekinetisch durch die Kanäle zappt.

Der Schurke des Films redet zwar ebenfalls nicht wie ein Wasserfall, spricht aber mit Abstand am meisten. Dr. Barry Nyle bevorzugt vor allem bedeutungsschwangere, kurze Sätze im Flüsterton. Die aufgesetzte Freundlichkeit trägt er dabei wie ein schlechtes Karnevalskostüm.

Was Barry als Patientengespräch verkauft, mutet allerdings eher wie ein Verhör an. Elena nimmt nicht wirklich daran teil. Sie scheint sich keine Illusionen zu machen, dass sie keine Stimme in der Angelegenheit hat. Buchstäblich und im übertragenen Sinn. Sie ist für Barry weniger als ein Forschungsobjekt.

Das steht auf dem Spiel

Der Rest des Films zeigt, wie Elena ihrem Gefängnis zu entfliehen versucht, während Barry Stück für Stück das letzte bisschen Fassung verliert. Elena ist dem Institut und Barry nahezu vollkommen ausgeliefert. Ein Prozent ihres Lebens gehört ihr. Von hier ist es vielleicht möglich, die restlichen 99 Prozent zurückzuerlangen.Barry muss nur noch einen Schritt gehen, um vollends seine Fassade als pflichtbewusster Arzt abzustreifen. Sein letzter Rest Menschlichkeit kommt ihm vor wie tonnenschwere Fesseln. Er begehrt Elena, weil sie – wie er – das Menschsein hinter sich gelassen hat. Sie gilt ihm als Prüfstein, als letzte Hürde auf dem Weg zur Existenz als gottgleiches Wesen. Er muss sie auf seine Seite ziehen, um sich von der materiellen Welt zu lösen.

Der Schurke spricht, die Heldin schweigt – Was macht das mit uns?

Auch wenn Barry im Film präsenter wirkt – Elena ist definitiv unsere Protagonistin, mit der wir (hoffentlich) mitfiebern. Warum also lässt Regisseur Panos Cosmatos sie schweigen? Vielleicht gibt es keinen tiefergehenden Grund. Das Mädchen steht wahrscheinlich unter dem Einfluss starker Medikamente. Kein Wunder, dass sie abwesend herumsitzt und Barry reden lässt. Allerdings bleibt sie auch nach ihrer Flucht komplett stumm. Es muss also einen anderen Grund geben. Wahrscheinlich handelt es sic hum eine bewusste Entscheidung, um die Geschichte besser zu transportieren.Ein zentrales Thema des Films ist laut Cosmatos "Kontrolle". Das legen auch die Zitate zu Filmen wie THX 1138 und Phase IV nahe (um nur einige zu nennen). Barry übt die Kontrolle im Film aus und das zeigt auch sein Sprechanteil. Er redet statt Elena, für Elena und über Elena – in ihrer Anwesenheit. Der Arzt hält alle Karten in der Hand. Die Patientin kann lediglich zuhören und abwarten. Sie ist ihm ausgeliefert, mit oder ohne Protest. Also kann sie genau so gut schweigen.

Das ändert sich erst, als Elena ihre psychischen Kräfte benutzt, um mit Barry zu kommunizieren. In Wirklichkeit sieht das Machtverhältnis nämlich ganz anders aus. Elena ist nicht auf konventionellen Informationsaustausch angewiesen. Die Notwendigkeit zu sprechen hat sie hinter sich gelassen. Barry hingegen antwortet ihr mit Worten, weil er muss. Er teilt ihr Potenzial eben doch nicht – auch wenn er das gern hätte. Barry kann wahre Überlegenheit zwar erkennen und bewundern, aber mehr auch nicht. Außerhalb seiner künstlichen Autorität endet seine Macht. Dieser Gegensatz wird erst dadurch sichtbar, dass Elena eben nicht spricht.